guerre d'Algérie (1954-1962)

Conflit qui opposa, en Algérie, les nationalistes algériens au pouvoir d'État français.

La guerre d'Algérie, menée par la France de 1954

à 1962 contre les indépendantistes algériens, prend place dans le

mouvement de décolonisation qui affecta les empires occidentaux après la

Seconde Guerre mondiale, et notamment les plus grands d'entre eux, les

empires français et britannique.

Quand l'insurrection est déclenchée, l'indépendance

du Viêt Nam vient d'être arrachée – les forces françaises ont été

défaites à Diên Biên Phu,

ce qui constitue un encouragement pour tous les peuples colonisés.

Quant à l'indépendance des deux protectorats maghrébins, le Maroc et la

Tunisie, elle est en cours de négociation.

Cette guerre – que, jusqu'en 1999, l'État français

s'obstina à ne désigner officiellement que par les termes d'« opérations

de maintien de l'ordre » – allait apporter, après maints déchirements

entre opposants réformistes et nationalistes, l'indépendance au peuple

algérien. Elle allait aussi traumatiser durablement la société

française : le soulèvement des nationalistes algériens frappait un pays à

peine remis de la guerre ; il allait durer huit ans et finir par

emporter la IVe République.

1. L’Algérie à la veille de la guerre

1.1. Le symbole de la puissance française

Pour la France des années 1950, la perte éventuelle de l'Algérie représentait une atteinte à son rang de grande puissance, symbolisé depuis la fin du xixe siècle par sa présence coloniale dans le monde.

L'Algérie, au cœur du Maghreb,

entre Afrique noire et Proche-Orient, est la pièce maîtresse de son

dispositif. L'apport de la colonie algérienne à l'économie nationale,

longtemps limité à une agriculture commerciale dynamique, s'est

transformé grâce aux découvertes de pétrole et de gaz qui se multiplient

après 1951. L'Algérie constitue également la seule colonie française de

peuplement, avec un million d'« Européens » en 1954 (des Français, mais

aussi des Italiens, des Espagnols et des Maltais, qui bénéficient de la

naturalisation automatique), dont les avantages sont à opposer à la

sous-administration et au sous-équipement de la population musulmane.

1.2. L'insatisfaction de la population musulmane

Celle-ci, forte de neuf millions d'habitants, de statut coranique, en forte croissance démographique, est en partie réduite à la misère par la crise agraire.

Pour les Algériens, la lutte armée sert à exprimer

une désillusion réelle à l'égard des promesses françaises. En 1937, le

projet Blum-Viollette étendant le droit de vote à une minorité de

musulmans a été repoussé. En 1947, un nouveau statut organique est

octroyé, créant une Assemblée algérienne dont la moitié des

représentants est élue par un collège de 522 000 citoyens français, et

l'autre moitié par un collège de 1 200 000 musulmans non citoyens. Mais,

dès 1948, le vote du collège musulman est truqué par le gouverneur

général Naegelen appuyé par l'opinion pied-noir (nom usuel de la

communauté française d’Algérie) et donne la majorité aux candidats

musulmans de l'administration française.

Pour en savoir plus, voir l'article colonisation.

1.3. Diversité du nationalisme algérien

En 1954, le mouvement nationaliste algérien, déjà ancien, est en pleine mutation. – L'Association des oulémas (docteurs de la loi islamique) garde une autorité surtout morale.Les anciennes formations

– L'Union démocratique du manifeste du peuple algérien (UDMA), fondée en 1946 par Ferhat Abbas, a soulevé les espoirs de la bourgeoisie musulmane, mais elle est la principale victime de la politique du gouverneur général.– Le parti communiste algérien hésite entre autonomie et assimilation.

– Le Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques (MTLD) de Messali Hadj, fondé en octobre 1946, est le fer de lance du nationalisme algérien. Il s'impose grâce à son programme – l'indépendance totale – à ses 25 000 militants aguerris par la clandestinité, et aux révoltes menées par le parti populaire algérien (PPA, interdit depuis 1939, auquel le MTLD sert de couverture légale ) dans le Constantinois en 1945.

La fondation du FLN (1954)

Toutefois, l'autorité de Messali Hadj est contestée par ceux – dont Hocine Aït Ahmed et Ahmed Ben Bella – qui préconisent l'action immédiate pour relancer le mouvement et qui créent en mars-avril 1954 Le Comité révolutionnaire pour l'unité et l'action (CRUA).

En octobre 1954, neuf personnalités – parmi lesquelles Aït Ahmed, Belkacem Krim, Ben Bella, Mohammed Boudiaf, qui traverseront toute la guerre – fondent le Front de libération nationale (FLN), le dotent d'une Armée de libération nationale (ALN), et fixent l'insurrection pour la Toussaint 1954.

2. La guerre de 1954 à 1958

2.1. Guérilla contre armée traditionnelle

L'année 1955 marque un tournant : le recours à la

force est prôné par F. Mitterrand qui présente un programme de réformes

pour l'Algérie. Les premières opérations de l'armée française se

déroulent dans l'Aurès. Jacques Soustelle, nommé gouverneur général de l'Algérie prône l'intégration et le gouvernement français instaure l'état d'urgence (1er avril).

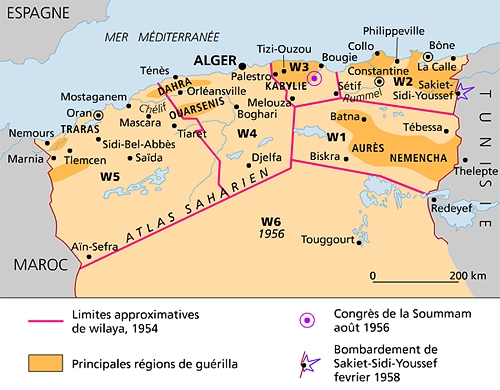

Les opérations menées relèvent de la guérilla : attentats, attaques de

détachements, sabotages, d'abord en Kabylie et dans le Constantinois.

2.2. Le soulèvement dans le Constantinois (août 1955)

Les 20 et 21 août 1955, des émeutes éclatent au Maroc (le 20 août est la date anniversaire de la déposition du sultan Sidi Mohammed ben Youssef, champion du mouvement nationaliste) et en Algérie. Il s'agit de prouver la solidarité des combattants algériens avec les autres luttes du Maghreb, mais aussi de montrer la capacité politico-militaire du FLN. Le bilan des émeutes est de 123 morts, dont 71 Européens, mais la répression qui s'ensuit est disproportionnée, avec un nombre de victimes peut-être supérieur à 10 000 (le chiffre officiel étant de 1 273 morts).

Ce drame coupe de façon irréductible les liens entre les deux communautés.

2.3. La généralisation de la lutte armée (1956-1957)

Le 12 mars 1956, l'Assemblée nationale vote les pouvoirs spéciaux au gouvernement Guy Mollet : la décision de recourir à l'armée marque un tournant dans le dispositif répressif du maintien de l'ordre. Il est fait appel au contingent : 450 000 soldats français (contre 25 000 combattants algériens).

À partir de 1956, la lutte armée se déroule sur tout

le territoire, grandes villes comprises. Le poids du commandement

militaire ne cesse de croître. Il est confié à des officiers chevronnés,

comme le général Salan,

commandant en chef en novembre 1956, puis délégué général du

gouvernement en mai 1958, avec tous les pouvoirs civils et militaires.

Son successeur, le général Maurice Challe (décembre 1958-avril 1960), et le général Massu,

qui manifeste sa vigueur lors de la « bataille d'Alger » en 1957, sont

populaires parmi les pieds-noirs. Certains officiers plus jeunes

s'engagent totalement dans la cause de l'« Algérie française ».

2.4. La création du GPRA (1958)

Côté algérien, l'ALN dispose dans chaque wilaya, ou région militaire, d'un double commandement, militaire et politico-administratif, sous la direction d'un colonel. Des tensions apparaissent avec les combattants de l'extérieur, mais le principe d'une direction collégiale est acquis lors du congrès de la Soummam, en août 1956.

En 1958 est créé à l'extérieur un Gouvernement provisoire de la République algérienne (GPRA), présidé jusqu'en 1961 par Ferhat Abbas.

Du côté du FLN, rivalités internes, purges sanglantes

et disparitions au combat provoquent un renouvellement partiel des

dirigeants (Houari Boumediene devient chef de l'état-major général de

l'ALN en 1960).

2.5. Une victoire impossible pour l'armée française

La France finit par gagner la guerre sans pour autant rétablir l'ordre. À partir de 1957, le contrôle est repris dans les grandes villes (« bataille d’Alger »), sur les frontières (1957-1958), puis dans les campagnes, par étapes, jusqu'en Kabylie (1959-1960), grâce à la pratique des « camps de regroupement ».

En revanche, la France perd la guerre auprès de

l'opinion, internationale et métropolitaine. Auprès des musulmans,

l'« action psychologique » a échoué : les regroupements forcés, les

exactions de l'armée française et la terreur entretenue par le FLN

rendent toute cohabitation impossible.

2.6. Un conflit de dimension internationale

L'aide des pays arabes au FLN

Malgré les tentatives des gouvernements français de présenter la guerre d'Algérie comme un problème de police intérieure, la dimension internationale du conflit n’a cessé de croître, ce qui a profité au FLN. L'aide arabe a été décisive. La Délégation extérieure du FLN s’est regroupée autour de Ferhat Abbas au Caire, siège de la Ligue arabe.

Les deux pays voisins, le Maroc et la Tunisie, ont

servi d'arsenal, de base arrière et de camp d'entraînement pour les

combattants. Chaque tentative de l'armée française pour rompre la

solidarité de ces États souverains a soulevé des protestations

internationales, que ce soit lors de l'interception, en 1956, d'un avion

marocain transportant des chefs historiques du FLN (dont Ben Bella), ou

lors du bombardement du village tunisien de Sakhiet Sidi Youssef le

8 février 1958, qui a suscité la réprobation américaine.

L'hostilité des deux Grands face à la France

Les deux Grands ont en effet condamné la politique française au nom du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, mais pour des intérêts contraires : l'URSS a vu dans son soutien mesuré au FLN le moyen d'implanter son influence au Maghreb ; les États-Unis ont considéré que l'intransigeance française était le meilleur moyen pour que l'URSS y parvienne.Le soutien des pays non-alignés au FLN

En permettant à la délégation algérienne de siéger dans leur mouvement comme membre à part entière lors de la conférence de Bandung, les pays non alignés donnent une dimension internationale au FLN. À partir de septembre 1955, les offensives diplomatiques répétées des pays afro-asiatiques contraignent la France à justifier sa politique devant l'Assemblée générale des Nations unies d'abord en 1956, puis à nouveau l'année suivante.3. La France malade de la guerre d'Algérie (1956-1958)

3.1. L'agonie de la IVe République

L'impuissance du régime

L'impuissance de la IVe République à rétablir la paix est exploitée par la coalition provisoire des forces politiques qui lui sont hostiles et aboutit à l'effondrement du régime.

Face à l'échec de la politique d'intégration menée

par Soustelle à partir de 1955 et face au refus des propositions

françaises (cessez-le-feu, élections, négociations) par le FLN, les

gouvernements hésitent entre la négociation à tout prix et la guerre à

outrance. Ils laissent de plus en plus l'initiative politique à l'armée

et à la rue : le 6 février 1956, des tomates sont lancées sur le

président socialiste du Conseil Guy Mollet, qui rappelle le gouverneur général, le général Georges Catroux, et nomme à sa place Robert Lacoste comme ministre résident.

Les divisions déchirent les partis, provoquent la

rupture de la majorité de Front républicain au pouvoir depuis janvier

1956, et le retour à l'instabilité ministérielle des législatures

précédentes, après la chute de Guy Mollet le 21 mai 1957.

Le 13 mai 1958

Cette impuissance est exploitée à Alger, parmi les colons, par des activistes qui cherchent à provoquer un putsch qui contraindrait Paris à poursuivre la guerre. Ils rejoignent ainsi les préoccupations de nombreux officiers, de plus en plus méfiants à l'égard du gouvernement civil, et qui assimilent négociations et « trahison » des combattants.

Le 13 mai 1958, des manifestants, animés par le

président des étudiants d'Alger, Pierre Lagaillarde, investissent le

siège du gouvernement général et désignent un « Comité de salut public »

dirigé par le général Massu, avec l'accord du général Salan.

À Paris, la nouvelle de la rébellion d'Alger éclate

comme une bombe : le nouveau président du Conseil, Pierre Pflimlin,

tente de préserver la légalité. Mais dès le lendemain, Massu lance un

appel au général de Gaulle, franchissant un nouveau pas dans la rupture

avec Paris.

Pour en savoir plus, voir l'article crise du 13 mai 1958.

Le retour du général de Gaulle

Le 15 mai, le général de Gaulle se dit « prêt à assumer les pouvoirs de la République », mais sans préciser davantage quelle politique il entend mettre en œuvre en Algérie.

L'arrivée de Jacques Soustelle (rallié à de Gaulle) à

Alger le 17 donne un chef politique au mouvement né du 13 mai, tout en

aggravant le différend avec la métropole. À Alger toujours, des

émissaires gaullistes officieux prennent contact avec les factieux.

Le pouvoir exécutif est paralysé par la menace d'un coup d'État militaire. Pflimlin démissionne le 28. Le président René Coty fait alors appel au général de Gaulle. Le 1er juin,

l'Assemblée nationale l'investit avec tous pouvoirs pour élaborer une

nouvelle Constitution. Le 3 juin, de Gaulle obtient les pouvoirs

spéciaux pour six mois afin de résoudre la crise algérienne. Le

lendemain, à Alger, il lance son « Je vous ai compris ! ».

Pour en savoir plus, voir les articles général de Gaulle, IVe République.

3.2. La recherche de la paix (1958-1962)

De Gaulle, de l'intégration à l'autodétermination (1958-1959)

La rupture de l'opinion française avec les pieds-noirs et l'armée d'Algérie est un temps masquée par la politique du général de Gaulle (fin 1958, le « plan de Constantine » suggère une politique d'intégration). Mais, le 16 septembre 1959, l'annonce de l'autodétermination fait monter en première ligne les partisans de l'Algérie française.

Dans un discours décisif, de Gaulle propose trois

voies, entre lesquelles les Algériens seront appelés à choisir :

sécession, francisation ou association. C'est la première fois que

l'indépendance peut être, de fait, envisagée. Reste cependant le

problème de la pacification de l'Algérie, sans laquelle

l'autodétermination est improbable.

Un pays favorable à la paix

L'utilisation pour la guerre d'Algérie de soldats

appelés du contingent a installé le conflit au cœur des familles ; le

FLN intensifie les attentats, la métropole n'est plus épargnée. La

répression ne faiblit cependant pas, comme lors de la manifestation des

Algériens à Paris le 17 octobre 1961, qui fait plus de 200 morts selon les sources officielles divulguées en 1997.

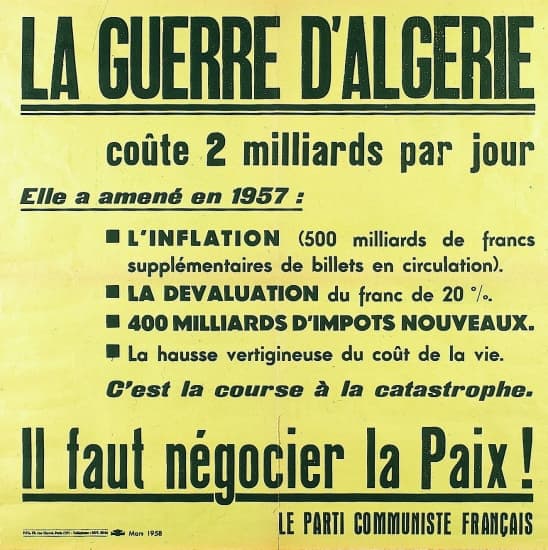

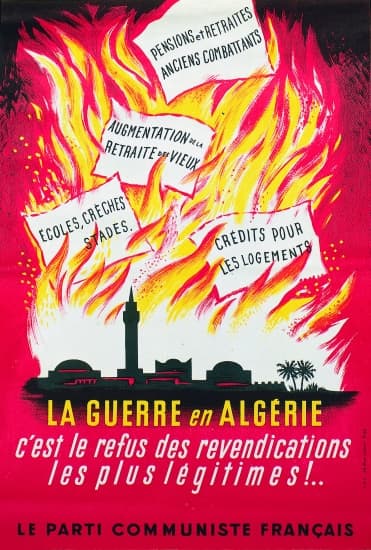

En outre, le coût économique de la guerre ébranle une

partie de la classe politique et les milieux d'affaires, qui voient

avec inquiétude les pays concurrents se moderniser et connaître une

forte croissance. Enfin, le coût moral de la guerre et le mépris pour

les libertés républicaines que semblent avoir l'armée et le gouvernement

poussent divers acteurs à entrer en action.

La mobilisation pour la paix

Les intellectuels se mobilisent, les uns pour les libertés, les autres pour l'indépendance algérienne (Manifeste des 121

en faveur de l'insoumission, septembre 1960). À Alger, quelques isolés

prônent le rapprochement des communautés, tels André Mandouze ou Albert Camus. Rares sont ceux qui aident, clandestinement, le FLN, tels les « porteurs de valise » du réseau Jeanson.

Quelques journaux – France-Observateur, Témoignage chrétien, le Monde –, bravant la censure et les poursuites judiciaires, dénoncent la torture. Le syndicalisme étudiant (→ Union nationale des étudiants de France)

passe du refus de la guerre au soutien à l'indépendance. Une partie des

syndicats ouvriers et des militants politiques de gauche – parti communiste à partir de 1956, parti socialiste autonome, mendésistes, puis parti socialiste unifié – manifestent contre la poursuite des combats, puis pour le soutien aux négociations.

Le 8 février 1962, une manifestation organisée par

les syndicats de gauche contre l'OAS est durement réprimée par la

police. La bousculade qui s'ensuit cause la mort de neuf manifestants au

métro Charonne, dans le XIe arrondissement de Paris.

3.3. De la semaine des barricades aux accords d’Évian (1960-1962)

Les derniers sursauts de l'Algérie française

L'épreuve de force éclate lors de la « semaine des barricades » (24 janvier-1er février 1960), avec la complicité de certaines unités de l'armée, mais le général Challe, commandant en chef, bloque l'insurrection.

Cependant, dès l'année suivante, la perspective de

l'aboutissement des négociations entamées à l'automne 1960 avec le FLN

et de la reconnaissance d'un État algérien souverain fait basculer

Challe ainsi que les généraux Salan, Zeller et Jouhaud dans la rébellion.

Mais le putsch d'Alger

(21-26 avril 1961) échoue, faute de rallier le contingent et l'opinion

française. Les officiers factieux rejoignent alors l'OAS.

Impuissante à empêcher l'indépendance, l'OAS

multiplie les attentats (en Algérie et en métropole), les destructions

systématiques et les massacres, comme la fusillade de Bab-el-Oued en

mars 1962. Les violences commises par l'OAS ne cessent qu'après l'accord

FLN-OAS du 17 juin 1962. Dans un tel climat de haine et de peur,

900 000 Français d'Algérie décident de quitter le pays, de se faire

« rapatrier » en France.

Commentaires

Enregistrer un commentaire